障害福祉サービス事業所 ぐろーあっぷ 様

障害福祉サービス事業所 ぐろーあっぷ WEBサイト

- ウェブサイト制作

障害福祉サービス事業所 ぐろーあっぷ WEBサイト

隼人環境総合 コーポレートサイトリニューアル

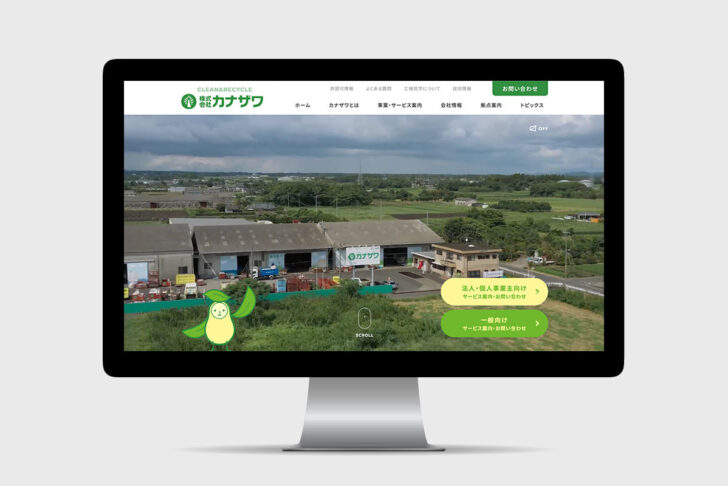

カナザワ コーポレートサイトリニューアル

CLAVIS ウェブサイトリニューアル

プランテムタナカ コーポレートサイトリニューアル

上原機器 ウェブサイト

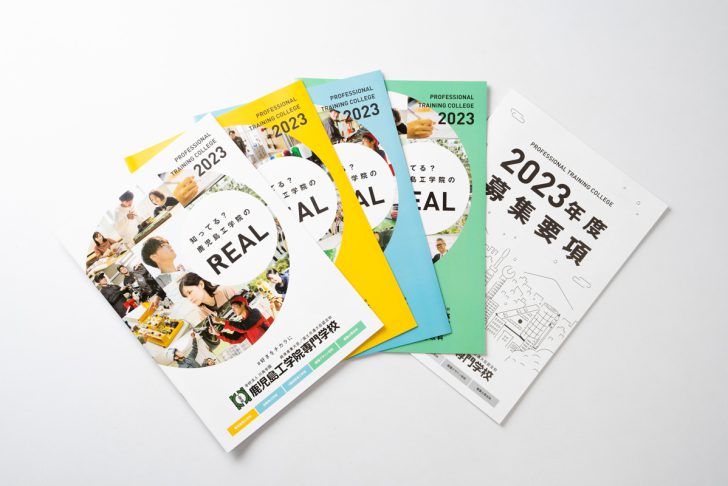

鹿児島工学院専門学校 学校案内&募集要項パンフレット

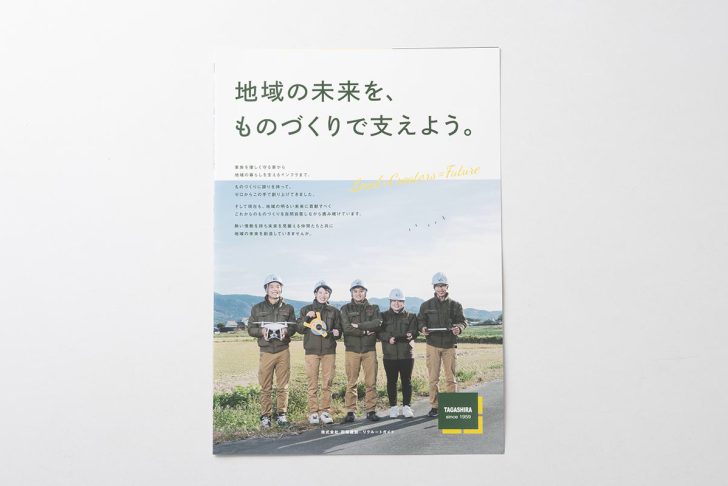

田頭建設 リクルートガイド

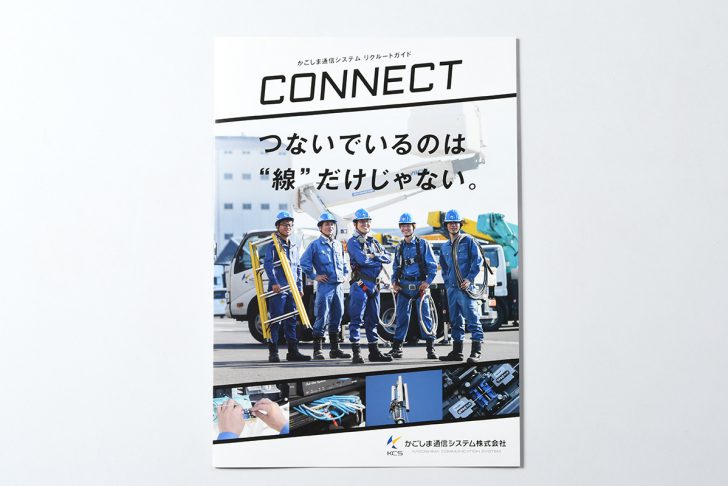

かごしま通信システム リクルートガイド

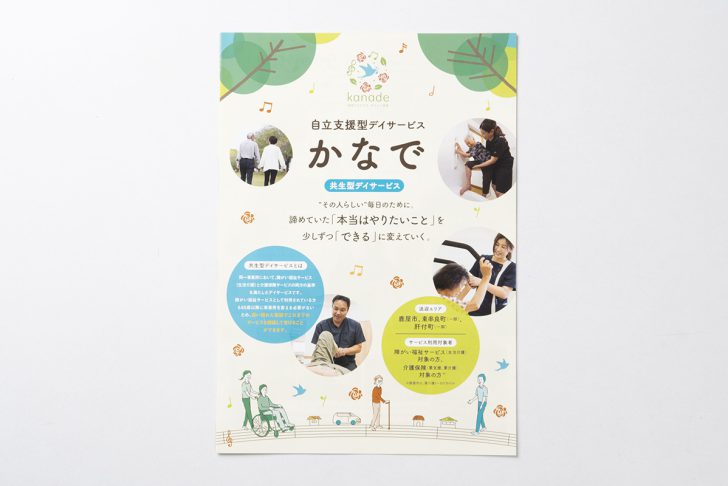

自立支援型デイサービス かなで リーフレット・チラシ

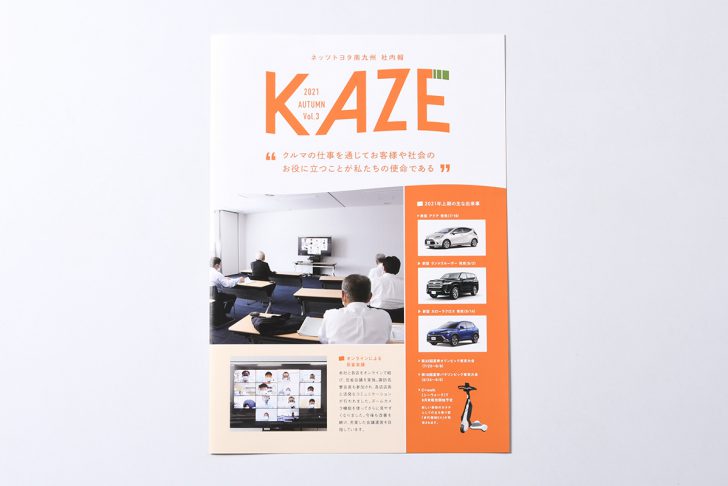

ネッツトヨタ南九州株式会社 社内報「KAZE」2021 AUTUMN

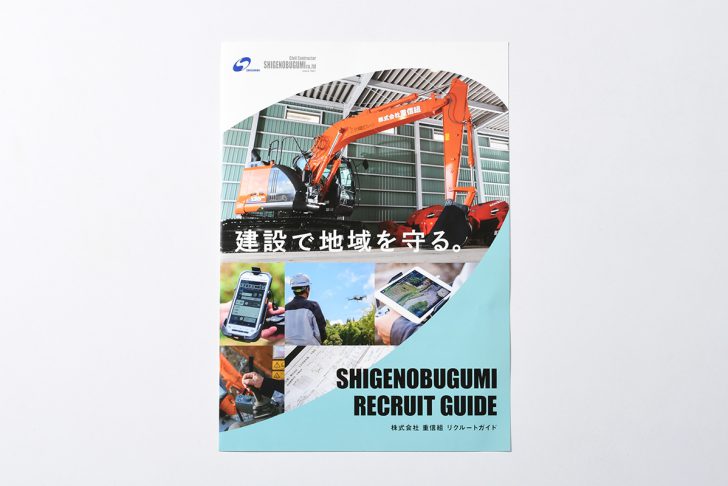

株式会社 重信組 リクルートガイド